育児で忙しい毎日、本当にお疲れさまです。育児休業給付金支給申請書(2回目以降)の添付書類について、初回と違って何が必要か分からず不安になりますよね。この記事を読めば、手続きの全貌が分かり、安心して申請を終えられます。

【はじめに結論】2回目以降の申請で、原則として自分で用意・確認が必要な書類は以下の3点です。初回申請で提出した母子健康手帳の写しなどは、基本的に不要になります。

| 書類名 | 備考 |

|---|---|

| 育児休業給付金支給申請書 | 会社経由で受け取るか、公式サイトでダウンロード |

| 賃金台帳の写し | 会社に発行を依頼 |

| 出勤簿(タイムカード)の写し | 会社に発行を依頼 |

この記事で分かること

- 2回目以降の申請で本当に必要な添付書類のリスト

- 【記入例つき】申請書の正しい書き方のポイント

- 会社が申請書をくれない時の具体的な対処法

- 申請してから給付金が振り込まれるまでのスケジュール

育休給付金の2回目申請、添付書類で悩んでいませんか?

2回目の申請時期が近づくと、「前ってどうやったんだっけ…?」と記憶が曖昧で、急に不安が押し寄せてくること、ありませんか?特に初めての育児中は、睡眠不足や慣れないお世話で、書類仕事にまで頭が回らないという方も少なくありません。

でも、ご安心ください。 2回目以降の手続きは、ポイントさえ押さえれば初回よりもずっとシンプルに進められます。

経験者が解説する育休中ママが陥る申請の落とし穴

私自身も子育てをしながら様々な手続きを経験してきましたが、育休中のママたちが特に陥りやすい落とし穴がいくつかあります。例えば、「会社が全部やってくれると思っていたら、実は自分で署名して返送する必要があった」といったケースです。

こうした経験者だからこそ分かる注意点も交えながら、手続きをスムーズに進めるためのコツをお伝えします。

| よくある落とし穴 | 対策 |

|---|---|

| 会社からの連絡を待ちすぎてしまう | 自分からも申請時期を把握し、確認の連絡を入れる |

| 申請書の記入箇所を間違える | 記入例を参考に、特に賃金欄は慎重に確認する |

| 提出期限を勘違いしている | 通知書に記載の期限をカレンダーに登録しておく |

2025年4月からの制度改正で何が変わるのかもご紹介

育児休業給付制度は、働きながら子育てをする家庭を支えるために、年々アップデートされています。特に2025年4月からは、給付が手厚くなる新しい制度もスタートする予定です。

この記事の最後では、今後のために知っておきたい制度改正のポイントにも少しだけ触れますね。

- 出生後休業支援給付金(新設)

- 育児時短就業給付金(新設)

今はまず目の前の申請を確実にこなすことが第一ですが、少し先の未来を見据えた情報も、きっとあなたの役に立つはずです。

「不備で支給が遅れたら…」育休中の手続きに関するママたちの不安

育児休業給付金は、休業中の家計を支える大切な収入源。まさに、命綱のような存在ですよね。だからこそ、「もし自分のミスで書類に不備があって、振込が遅れたらどうしよう…」という不安は、本当に大きいものだと思います。

ここでは、多くの方が抱える具体的な悩みや疑問に焦点を当て、その背景と解決の方向性を示していきます。

「初回と何が違うの?」と混乱してしまう書類の準備

最も多くの方が疑問に思うのが、「初回の申請と2回目以降の申請で、必要な書類はどう違うの?」という点です。たくさんの書類を用意した初回の記憶が強く残っているため、今回も同じように大変なのでは、と考えてしまうのも無理はありません。

しかし、2回目以降の申請は大幅に簡素化されます。 その理由は、初回の申請で「給付金を受け取る資格があるか」の審査はすでに完了しているからです。2回目以降は、あくまで「前回の申請以降の期間について、給付金を支払ってください」という、よりシンプルな請求手続きになるのです。

| 手続きの種類 | 目的 | 主な提出書類 |

|---|---|---|

| 初回申請 | 受給資格の確認 + 初回分の請求 | 申請書、賃金月額証明書、母子手帳の写し 等 |

| 2回目以降 | 前回以降の期間に対する給付金の請求 | 申請書、賃金台帳・出勤簿の写し |

このように目的が違うから、提出する書類もシンプルになる、と覚えておくとスッキリしますね。

会社任せで大丈夫?申請書が届かない時のモヤモヤ

申請手続きは原則として会社(事業主)が行うため、申請者本人は会社からの連絡を待つ立場になります。しかし、「そろそろのはずなのに、会社から次の申請書が送られてこない…」とやきもきした経験がある方もいるでしょう。

多くの場合、これは人事担当者の多忙さや、ハローワークからの書類郵送のタイムラグが原因です。悪意があるわけではないと分かっていても、お金に関わることだけに不安は募りますよね。こうした「待ち」の状況が、精神的な負担になってしまうことも少なくありません。

育児で時間がないのに…複雑な手続きはもうたくさん!

日中は赤ちゃんと二人きり。やっと寝てくれたと思って書類を広げたら泣き声で起こされたり、自分の食事すらままならなかったり…。そんな中で、複雑な行政手続きの書類と向き合うのは本当に骨が折れる作業です。

「ただでさえ時間がないのに、難しい言葉ばかりの書類を読み解いて、書き方を調べて…」と考えるだけで、どっと疲れてしまいますよね。この記事では、そんな時間のない方が最短ルートでゴールにたどり着けるように、情報を整理してお伝えします。

そもそも申請は誰がやるべき?会社と自分の役割分担

「申請は会社がやるもの?それとも自分で?」というのも、地味に分かりにくいポイントです。この役割分担が曖昧だと、お互いに「相手がやってくれているだろう」と思い込んでしまい、手続きが漏れてしまうリスクもあります。

基本的な役割分担は以下の通りです。

- 原則: 会社(事業主)が手続きを代行する

- 例外: 本人が希望すれば、自分で申請することも可能

ただし、本人が自分で申請する場合でも、申請書に会社の証明(記名・押印)は必須です。どちらの方法を選ぶにせよ、会社との連携が不可欠であることは覚えておきましょう。

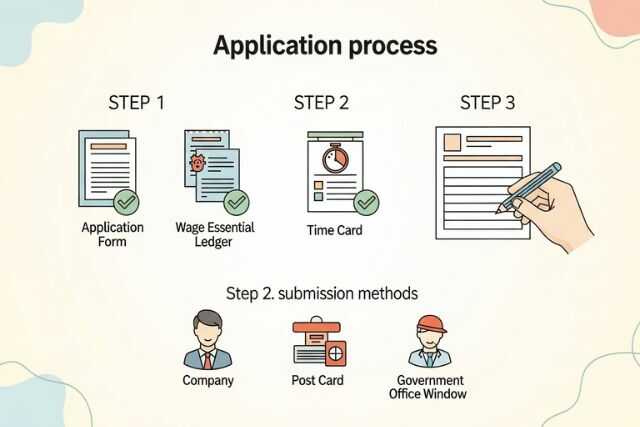

【図解】育休給付金(2回目以降)の申請を3ステップで完全解説

お待たせしました。ここからは、いよいよ申請手続きの具体的な手順を見ていきましょう。やることはシンプルに3つだけ。この通りに進めれば、もう迷うことはありません。

ステップ1:必要書類はコレだけ!添付書類チェックリスト

まず、手元に揃えるべき書類を確認しましょう。2回目以降の申請に必要な添付書類は、原則として以下の2点のみです。申請書本体と合わせて、合計3つの書類を準備します。

【2回目以降の申請 必要書類リスト】

- ① 育児休業給付金支給申請書

- 初回申請後、ハローワークから会社宛に送られてくる、次回分の期間が印字されたものを使うのが基本です。

- ② 賃金台帳の写し

- 申請対象となる期間中に、会社から賃金が支払われていないことを証明するために必要です。会社に発行を依頼します。

- ③ 出勤簿(またはタイムカード)の写し

- 申請対象となる期間中に、働いていない(または規定時間以上就労していない)ことを証明する書類です。こちらも会社に依頼します。

逆に、初回申請で必要だった以下の書類は、原則として再提出不要です。

- 母子健康手帳の写し

- 預金通帳の写し(振込先口座に変更がなければ)

- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

ステップ2:【記入例つき】申請書の書き方を項目別に解説

次に、申請書本体の書き方です。会社から受け取った申請書には、既に氏名や被保険者番号、支給単位期間が印字されていることが多いですが、自分で記入・確認が必要な箇所もあります。

ALTテキスト: 育児休業給付金支給申請書(2回目以降)の記入例。就業日数や支払われた賃金額の欄に「0」と記入されている箇所を指し示している。

特に重要な項目を下の表にまとめました。育児休業中に就労や賃金の支払いがない場合は、画像のように該当箇所に「0」と記入するだけなので難しくありません。

| 項目番号(例) | 項目名 | 記入内容 |

|---|---|---|

| 6, 10, 14 | 就業日数 | その期間中に働いた日数を記入。全く働いていなければ「0」日。 |

| 7, 11, 15 | 就業時間 | 就業日数が10日を超える場合のみ、合計時間を記入。 |

| 8, 12, 16 | 支払われた賃金額 | その期間に対応して支払われた賃金総額を記入。なければ「0」円。 |

| - | 申請者氏名欄 | 申請者本人が署名します。 |

一番下の「事業主の証明」欄は会社が記入・押印する箇所なので、自分で書く必要はありません。

ステップ3:自分で郵送もOK!3つの提出方法と注意点

書類の準備ができたら、いよいよ提出です。提出方法は主に3つあり、ご自身の状況に合わせて選ぶことができます。

| 提出方法 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|

| 会社経由で提出 | 手間が最も少ない。 | 会社の事務処理ペースに依存する。 |

| 自分で窓口に持参 | その場で不備をチェックしてもらえる可能性があり、最も確実。 | 育児中にハローワークへ出向くのが大変。 |

| 自分で郵送 | 自宅で完結できる。 | 特定記録郵便等で送る必要があり、返信用封筒の同封も求められる。 |

「自分で郵送」を選ぶ場合は、必ず郵便局の窓口で「特定記録」または「簡易書留」で送りましょう。 また、多くのハローワークでは、審査結果の通知書を送ってもらうための「切手を貼った返信用封筒」の同封を求めています。これらを忘れると、重要な書類が手元に届かない可能性があるので注意が必要です。

申請書がない?公式サイトからダウンロードする方法

「会社から申請書が送られてこない」「紛失してしまった」という場合でも、心配は無用です。育児休業給付金支給申請書の様式は、ハローワークインターネットサービスのウェブサイトからPDF形式でダウンロードすることが可能です。

手書き用の様式と、パソコンで直接入力できる様式が用意されています。ただし、この場合、支給単位期間などを自分で正確に記入する必要があるため、育児休業を開始した日をカレンダーで確認しながら慎重に作業を進めましょう。

参考:ハローワークインターネットサービス 雇用継続給付関係申請書

いつ振り込まれる?申請から入金までの具体的なスケジュール

無事に申請を終えた後、やっぱり気になるのは「いつ給付金が振り込まれるのか」ですよね。具体的なスケジュールはハローワークの混雑状況にもよりますが、一般的な流れは以下の通りです。

- 申請書提出

- ハローワークでの審査(数週間程度)

- 「支給決定通知書」が届く

- 通知書到着から約1週間後に指定口座へ振込

全体として、申請書を提出してから実際に振り込まれるまで、おおむね1ヶ月前後を見ておくと良いでしょう。支給決定通知書が届けば、振込はもうすぐです。

育児休業給付金の申請に関する「困った!」を解決Q&A

ここでは、「これってどうなるの?」と多くのママが一度はつまずく疑問やトラブルを、Q&A形式でスッキリ解決していきます。いざという時のために、ぜひ目を通しておいてください。

Q. 会社が申請に非協力的です。どうすれば良いですか?

A. まずはメールなど記録に残る形で、会社の人事・総務担当者に状況の確認と手続きのお願いを再度行いましょう。それでも対応してもらえない、または「ハローワークから書類が届かない」の一点張りで話が進まない場合は、会社の所在地を管轄するハローワークに直接電話で相談してください。状況によっては、ハローワークから会社へ指導が入ることもあります。

Q. 申請期限を過ぎてしまいました。もう申請できませんか?

A. 諦めないでください。 育児休業給付金の申請権利には、2年の時効があります。つまり、支給対象期間の末日の翌日から2年以内であれば、遡って申請することが可能です。万が一申請を忘れてしまっても、気づいた時点ですぐにハローワークへ相談しましょう。

Q. 育休中に少しだけ働いた場合、申請内容は変わりますか?

A. はい、変わります。1つの支給単位期間(1ヶ月)において、働いた日数が10日(10日を超える場合は就業時間が80時間)以下であることが給付の条件です。この範囲内で働いて賃金が支払われた場合は、その金額に応じて給付金が減額または支給停止となることがあります。申請書には、働いた日数と受け取った賃金額を正直に、正確に記入してください。

Q. 延長申請をしたいのですが、手続きは同じですか?

A. 手続きは少し異なります。保育園に入れないなどの理由で育休を延長し、給付金の支給も延長したい場合は、通常の申請書類に加えて延長理由を証明する書類(例:市区町村が発行する「保育所入所不承諾通知書」など)の添付が必要になります。延長の申請は、子が1歳(または1歳6か月)になった後の最初の申請時に行います。

Q. 申請内容を間違えた!訂正はどのように行えばいい?

A. 気づいた時点ですぐに、管轄のハローワークに電話で連絡し、担当者の指示に従ってください。 決して放置してはいけません。正直に申し出ることで、正しい手続きを案内してもらえます。誤った内容のまま給付を受けると、後で返還を求められるなど、より複雑な事態になる可能性があります。

不安を解消して、心穏やかな育休ライフを送りましょう

ここまで、本当にお疲れさまでした。慣れない育児で大変な中、手続きのことを考えるだけで少し憂鬱になってしまうかもしれませんが、もう大丈夫。一つひとつのステップは決して難しいものではありません。

次回の申請もこれで安心!手続きの重要ポイントおさらい

最後に、これだけは覚えておいてほしいという重要ポイントをまとめました。次回の申請時にも、このリストを見返してみてください。

- 必要書類は「申請書」「賃金台帳」「出勤簿」の3点

- 分からないことは、まず会社に、次にハローワークに相談する

- 申請には2年の時効があるので、万が一忘れても諦めない

- 自分で郵送する場合は「特定記録」と「返信用封筒」を忘れずに

このポイントを押さえておけば、大きな失敗をすることなく、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。

情報を武器に、賢く制度を活用して自分らしいキャリアを

育児休業給付金のような公的な支援制度は、知っているかどうかで、生活や心の余裕が大きく変わってきます。今は目の前の育児と手続きで精一杯かもしれません。でも、こうした「情報を自分で調べて、正しく活用する」という経験は、今後のキャリアやライフプランを考える上で、必ずあなたの力になります。

受け身で待つだけでなく、自ら情報を掴み、賢く制度を使いこなしていきましょう。

復職後のキャリア相談もお気軽に

育休期間が終わりに近づくと、今度は「復職」という新たなステップが待っています。仕事と育児の両立や、ブランクからの復帰に不安を感じる方も多いでしょう。

当サイトでは、そうした復職後のキャリアに関する悩みや、新しい働き方を見つけるためのヒントも発信しています。今回の申請が無事に終わったら、ぜひ他の記事も覗いてみてくださいね。