「育児休業中の家計、どうなるんだろう…」特に社会保険料の負担は、多くの方が気にされるポイントですよね。

「子どもが3歳までは育児休業の社会保険料が免除されるって本当?」そんな疑問から、気になる2025年の法改正情報まで、この記事ですっきり解決します。あなたの不安を解消し、安心して育休を取得できるお手伝いができれば幸いです。

- 育児休業中の社会保険料は、条件次第で3歳まで免除される可能性があります。

- 免除を受けるには、お勤め先の規定と正しい申請手続きが欠かせません。

- 2025年の法改正で、育児期のより柔軟な働き方が後押しされます。

- 正確な情報をキャッチして、使える制度を上手に活用しましょう。

育児休業中の社会保険料免除は3歳まで?基本を解説

この記事で分かること

- 育児休業における社会保険料免除の基本的なルールと誰が対象か。

- お子さんが3歳になるまで社会保険料免除が適用される詳しい条件。

- 社会保険料免除の申請は誰がどうやるの?手続きと注意点。

- 2025年施行の育児・介護休業法改正がもたらす主な変更点。

- パパの育休、免除期間、保険料が引かれていたら?よくある疑問を解消。

育児休業を取得するとき、多くの方が「社会保険料ってどうなるの?」と頭を悩ませるのではないでしょうか。

とりわけ「育児休業の社会保険料は、子どもが3歳まで免除されるって聞いたけど、うちもそうなのかな?」という声はよく聞かれます。まずは、この育児休業中の社会保険料免除制度がどんなものか、基本的な考え方とメリットを分かりやすくご説明しますね。

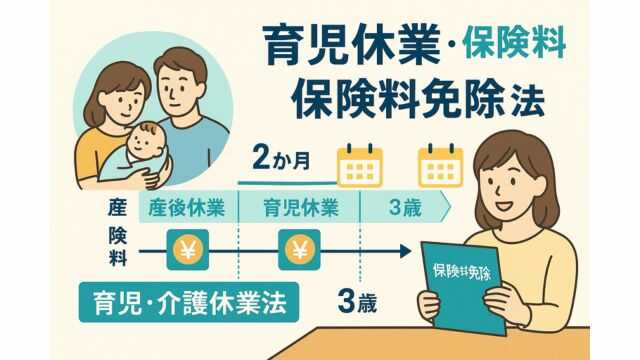

この制度は、育児・介護休業法などに基づき、育休を取る方の経済的な負担を軽くするために設けられています。

免除の対象となるのは、主に健康保険料と厚生年金保険料です(40歳以上の方は介護保険料も含まれます)。大切なのは、この免除がご自身の負担分だけでなく、会社(事業主)の負担分も対象になるという点。つまり、育休期間中はこれらの保険料の支払いが一時的にお休みになるわけです。

まずは基本を押さえて、安心して育休に入れるように一緒に整理していきましょうね。

育休中の社会保険料免除制度の基本とメリット

育児休業中の社会保険料免除は、子育て真っ最中のご家庭にとって、本当にありがたい経済的サポートと言えるでしょう。この制度をきちんと理解して上手に使えば、育休中の家計の心配事を少しでも減らせるはず。まずは、どんなメリットがあるのか、しっかり押さえておきましょう。

主なメリットをまとめると、こんな感じです。

- お財布に優しい: 毎月のお給料から引かれていた社会保険料(本人負担分)が免除されるので、手取り収入のダウンを和らげます。

- いざという時も安心: 免除期間中も健康保険の資格は続くので、もし病気やケガをしても、いつも通り病院にかかれます。

- 将来の年金は大丈夫: 免除された期間も、将来もらう厚生年金の計算では「ちゃんと保険料を納めた期間」として扱われます(これを「みなし措置」と言います)。

- 会社にもメリット: 会社が負担する分の社会保険料も免除されるので、実は勤め先にとってもプラスなんです。

これらのメリットを受けるためには、後ほどお話しする正しい手続きが必要です。そして、ここが肝心なのですが、育児休業中の社会保険料免除が、必ずしも自動的に子どもが3歳まで適用されるわけではない、という点を次に詳しく見ていきましょう。

私も最初は『免除ってどこまで?』と不安でしたが、ちゃんと仕組みを知ると心が軽くなりますよ。

「3歳まで免除」の誤解と正しい理解のポイント

「育児休業の社会保険料免除って、子どもが3歳になるまでなんでしょ?」この言葉、よく耳にしますが、実は少し注意が必要なんです。誰もが無条件で3歳まで免除になるわけではない、ということを知っておかないと、「あれ、話が違うぞ?」なんてことにもなりかねません。

ここで、正しい理解のためのポイントを整理しておきましょう。

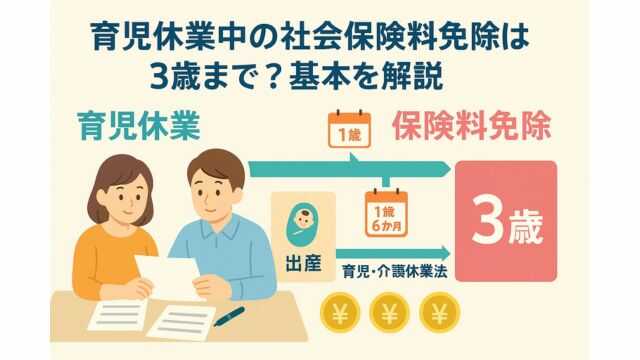

- 育休の法律ルールと免除の仕組み: 育児・介護休業法で定められている育休の期間は、原則としてお子さんが1歳になるまで(特別な理由があれば最長2歳まで)です。ただ、社会保険料の免除制度そのものは、お子さんが3歳に達するまでの育児休業にも対応できるような仕組みになっています。

- カギを握るのは会社のルール: 実際に3歳までの社会保険料免除が適用されるのは、お勤め先の就業規則などで3年間の育児休業が認められていて、かつ、あなたがその承認を得て休業した場合だけなんです。つまり、会社が3歳までの育児休業をOKしてくれなければ、社会保険料の免除もその期間は適用されません。

- 公務員などは少し違う場合も: 国家公務員の方など、一部の職種では法律で3歳までの育児休業が認められているケースもあります。

- 制度ができた背景: 厚生年金保険料の免除期間が「子が3歳に達するまで」とされたのは、平成16年(2004年)の年金制度改正がきっかけでした(出典:厚生労働省「育児休業期間中の保険料免除について」)。

このように、育児休業における社会保険料の免除が3歳まで叶うかどうかは、あなたの状況や会社の制度に大きく左右されます。何よりもまず、ご自身のお勤め先の就業規則をしっかり確認することがスタートラインですね。

育児休業で社会保険料免除を3歳まで受けるための条件

先ほどお話ししたように、育児休業中の社会保険料が3歳まで免除されるチャンスはありますが、それにはクリアすべき条件があります。

「育児休業を取れば、自動的に社会保険料が3歳まで免除になるんでしょ?」と期待されるかもしれませんが、現実はもう少しステップが必要です。ここでは、どんな場合に3歳までの社会保険料免除が実際に適用されるのか、その条件を一緒に見ていきましょう。

一番のポイントは、お勤め先(事業主)が3歳までの育児休業を承認しているかどうか、これに尽きます。法律(育児・介護休業法)で決まっている育児休業の期間は、原則としてお子さんが1歳になるまで(特別な事情があれば最長2歳まで)です。

でも、会社によっては、法律で定められた期間よりも長い、3歳までの育児休業を独自の制度として設けていることがあります。社会保険料の免除制度は、こうした会社の積極的な取り組みを後押しする形で、3歳までの休業にも対応できるように作られているんですね。

社会保険料免除が3歳まで適用される具体的な事例

では実際に、社会保険料免除がお子さんが3歳まで適用されるのは、どんなパターンなのでしょうか。これは、あなたが取得する育児休業の期間そのものと深く関わってきます。「3歳まで休みたいなあ」という気持ちだけでは、残念ながら免除は受けられないのです。

3歳までの免除が適用されうる具体的なケースを、表にまとめてみました。

| 事例のタイプ | 具体的な状況 | 3歳までの社会保険料免除は? |

|---|---|---|

| 会社の独自ルール | お勤め先の就業規則で、お子さんが3歳に達するまでの育児休業制度がはっきり決まっている場合。 | 会社が承認すれば可能 |

| 公務員など | 法律や条例によって、お子さんが3歳に達するまでの育児休業が認められているお仕事の場合。 | 制度に基づいて可能 |

| 法定期間の利用 | 法律で定められた期間(原則1歳、最長2歳)だけ育児休業を取る場合。 | 2歳まで(法定期間内のみ) |

育児休業を取得して、社会保険料の免除を3歳まで受けたいと考えるなら、何よりもまずご自身のお勤め先の育児休業制度をチェックすることが大切です。もし会社が法律で定められた期間を超える育休を認めていなければ、残念ながら3歳までの免除は適用されない、ということになります。

育休期間と免除期間の関係「いつまで免除か」解説

育児休業を取ったとして、社会保険料の免除は具体的に「いつからいつまで」になるのでしょうか。この免除期間のルールをきっちり知っておくことは、家計のやりくりを考える上でもとても大切です。「育休3年だと社会保険は免除されるの?」という疑問もよく聞かれますが、免除される期間は、実際に会社から承認された育児休業の期間に基づいて決まります。

社会保険料が免除される期間の基本的なルールは、次の通りです(出典:日本年金機構「育児休業等期間中の保険料免除」)。

- 免除が始まる月: 育児休業などをスタートした日が含まれる月から。

- 免除が終わる月: 育児休業などが終わった日の翌日が含まれる月の、前の月まで。

- 期間の上限: お子さんが3歳になるまで(正確には3歳の誕生日の前日まで)。

- 月ごとの判断: 免除されるかどうかは、月単位で決まります。

例えば、お子さんが1歳になるまで育児休業を取った場合、社会保険料が免除されるのは、育休を始めた月から、お子さんが1歳になる誕生日の前日が含まれる月の、さらに前の月まで、となります。

もし会社の制度で3歳まで育休を取ることができて、それが承認された場合は、同じように考えて3歳になる月の前の月までが免除対象です。この育児休業中の社会保険料免除が、実際に3歳まで適用されるかは、あくまで休業の実情と会社の承認があってこそ、ということを改めて覚えておいてくださいね。

ちなみに、2022年10月からは、育児休業の開始日と終了日が同じ月内であっても、その月に14日以上(土日や祝日も含む)育休を取れば、その月の保険料が免除されるというルールも加わっています。これによって、短い期間の育休でも免除を受けやすくなりました。

育児休業の社会保険料免除、3歳までの手続きと注意点

育児休業中の社会保険料免除という、ありがたい制度。でも、そのメリットをしっかり受けるためには、正しい手続きといくつかの注意点を押さえておくことが大切です。

「育児休業中の社会保険料免除を、子どもが3歳までスムーズに受けるには、どうしたらいいの?」そんな疑問にしっかりお答えできるよう、このセクションでは申請方法から気をつけるべきポイントまで、具体的にご説明しますね。

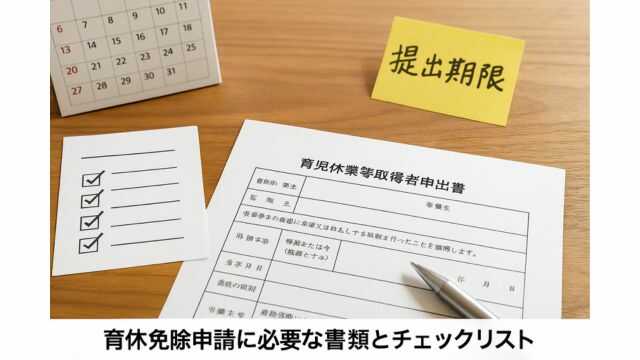

まず、いちばん大切なことをお伝えします。社会保険料免除の申請は、育休を取るあなたご自身ではなく、お勤め先(事業主)が行うということです。

あなたは会社に「育休を取ります」と申し出ますが、その後の年金事務所や健康保険組合への具体的な免除申請手続きは、会社が担当してくれるんです。この役割分担をしっかり理解して、会社とスムーズに連携を取ることが、とても重要になります。

手続きって聞くと難しく感じますよね。でも、大丈夫。会社と協力しながら進めれば安心ですよ。

社会保険料免除の申請手続きと事業主の役割

「育児休業の社会保険料免除の申請って、誰がどうやるの?」という疑問、よく分かります。先ほども触れましたが、申請手続きの主役は会社(事業主)なんです。あなたは、まず育休を取りたい旨を会社に伝えることからスタートします。

具体的な申請の流れは、だいたいこんな感じです。

- あなた(従業員)から会社へ

- 育休を取りたいという意思を、会社のルールに従って伝えます(通常は、育休を始めたい日の1ヶ月前までが目安です)。

- 会社から求められた場合は、お子さんの氏名や生年月日が分かる書類(母子健康手帳のコピーなど)を提出します。

- 会社(事業主)の動き

- あなたからの申し出を受けて、育児休業を承認します。

- 「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)」という書類を作成し、管轄の日本年金機構または健康保険組合に提出します。この書類は、育休期間中に提出する必要があります。

- もし育休の期間が変わった場合(予定より早く終わる、または延長する場合など)も、その都度「育児休業等取得者終了届」や変更後の申出書を提出してくれます。

あなたとしては、会社がこれらの手続きをちゃんとしてくれているか、時々確認してみると安心ですね。特に、育児休業に伴う社会保険料の免除を3歳までといった長期間で考えている場合は、延長の手続きなども間違いなく行ってもらう必要がありますから。

保険料が引かれる?男性育休や期間の条件Q&A

「育休中のはずなのに、お給料から社会保険料が引かれてる!」「パパも免除されるの?」「月の途中や月またぎで育休を取ったら、どうなるの?」こんな疑問、本当によく寄せられます。ここでは、こうした具体的なケースについてQ&A形式でスッキリさせ、社会保険料免除の条件をよりハッキリさせましょう。

育休中のはずが、社会保険料が引かれています。なぜでしょう?

いくつか理由が考えられます。

まずは、お勤め先の人事や労務の担当の方に確認してみるのが一番です。

- 会社が免除の手続きをまだしていない、または遅れている。

- 免除の対象にならない期間だった(例:2022年10月の改正前は、同じ月内に始まって終わる短い育休で、14日未満だった場合など)。

- 育休が始まる前や終わった後の期間の保険料である。

パパの育児休業でも、社会保険料は免除になりますか?

もちろんです!男性が育児休業を取った場合も、女性と同じように社会保険料は免除されます。免除の条件や期間の計算方法に、男女の違いはありません。

育休を月の途中で始めたり終えたり、月をまたいで取った場合の免除はどうなりますか?

免除されるかどうかは、月単位で決まります。

- 基本ルール:育休を始めた日が含まれる月から、終わった日の翌日が含まれる月の、前の月までが対象です。

- 2022年10月からの新しいルール:育休の開始日と終了日が同じ月内でも、その月に14日以上育休を取れば、その月は免除されます。

- ボーナス(賞与)の場合:ボーナスが支払われた月の末日を含んで、連続して1ヶ月を超える育休を取っている場合に免除されます(2022年10月以降)。

免除を受けるための、主な条件を教えてください。

大切な条件はこんな感じです。

- 法律(育児・介護休業法)に基づいた育休など(3歳にならないお子さんを育てるため)であること。

- 会社(事業主)が「育児休業等取得者申出書」を提出すること。

- 期間に関するルール(毎月の保険料、ボーナスにかかる保険料)を満たしていること。

これらの条件をしっかり頭に入れて、育児休業中の社会保険料免除を確実に受けられるようにしたいですね。特に「3歳まで」の適用を考えているなら、お勤め先の制度とこれらのルールをよく照らし合わせてみてください。

厚生年金は払ったことになる?免除中の年金扱い

「育休中に厚生年金保険料を払わなくていいのは助かるけど、その分、将来もらえる年金が減っちゃったりしない?」こんな心配をされる方もいらっしゃるかもしれませんね。

でも、ご安心ください。育休中の社会保険料免除期間は、将来の年金額を計算するときに不利にならないように、ちゃんと配慮されています。

具体的には、「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」という、少し難しい名前の仕組みがあります。これは、育児休業などで社会保険料(厚生年金保険料も含まれます)の支払いが免除されていても、その期間は将来の年金額を計算するときには「きちんと保険料を納めた期間」として見てくれる、というものです(出典:日本年金機構「3歳未満の子を養育する期間についての年金額計算の特例」)。

この「みなし措置」の嬉しいポイントはこちらです。

- 年金額は減りません: 育休を取ったからといって、将来もらう年金額が少なくなることはありません。

- 対象となる期間: 社会保険料が免除されている育児休業の期間です。

- 手続きは?: 基本的には社会保険料免除の手続きとセットになっていますが、詳しいことは会社や年金事務所に確認してみてくださいね。

この制度のおかげで、安心して子育てに時間を使えるよう、経済的な将来への不安が少しでも軽くなるはずです。育児休業中の社会保険料免除が、もしお子さんが3歳まで適用されたとしても、その全ての期間について年金の計算で損をすることはない、と覚えておきましょう。

育休中に保険料が免除されていると、将来の年金が少なくなったりしませんか?

心配になりますよね。でもご安心ください。免除期間も年金の計算では“保険料を払った扱い”になります。子育て中も将来の安心が守られる仕組みが整っているんですよ。

将来のお金、専門家と一緒に考えてみませんか?

将来の年金が守られると分かると、少し安心しますよね。でも、お子さんが生まれたことで、「今の保険だけで、家族を守れるかな?」「学資保険って、そろそろ考えた方がいいのかな?」といった、新しいお金の悩みが出てきたのではないでしょうか。

育児で忙しい中、これらを全てご自身で調べるのは本当に大変です。

そんな時こそ、お金のプロであるFP(ファイナンシャルプランナー)に相談する絶好のタイミングです。「保険見直しラボ」なら、経験豊富なFPがあなたの自宅まで無料で訪問し、約30社の保険会社の中から、今のあなたのご家庭にピッタリなプランを一緒に考えてくれます。

無理な勧誘もないので、まずは気軽に話を聞いてみることから始めてはいかがでしょうか。

育児休業と社会保険料免除3歳までの疑問解消と総括

ここまで、育児休業中の社会保険料免除制度、特に気になるお子さんが3歳になるまでの適用について、一緒に詳しく見てきましたね。

最後に、多くの方が「ここはどうなの?」と疑問に思う点をもう一度整理して、この記事のまとめとして大切なポイントを再確認しましょう。「育児休業って、本当に3歳まで取れるものなの?」「社会保険料免除が終わったら、その後はどうなるの?」といった、最後の疑問をスッキリさせていきましょう。

この制度は、子育てをする私たちにとって本当に心強い味方ですが、内容が少し複雑に感じる部分もあるかもしれません。でも大丈夫、正確な知識を持てば、制度を最大限に活かすための一歩になりますよ。

| ギモンの種類 | ここがポイント! | チェックしておきたいこと |

|---|---|---|

| 育休、3歳まで取れる? | 法律のルールは原則1歳(最長2歳)まで。3歳までの育休は、何より会社の制度によります。 | お勤め先の就業規則や労使協定 |

| 免除が終わったら? | 育休が終わった翌日が含まれる月から支払いが再開。お給料が減ったら「標準報酬月額の特例」も。 | 復帰する月、育児休業等終了時報酬月額変更届 |

| 免除中の年金は大丈夫? | 免除された期間も、保険料を納めた期間として扱われるので、将来の年金額で不利になることはありません。 | 自動的に適用されますが、念のため確認を |

| 申請はどうするの? | 会社(事業主)が日本年金機構などに申請します。あなたは会社に育休取得を申し出ます。 | 会社が手続きを進めているか |

育休は3歳まで取れる?育休終了後の保険料は?

「育休って、子どもが3歳になるまで取れるものなんですか?」この質問、本当に多いんです。答えは、「法律で全員が3歳までOKと決まっているわけではないけれど、会社の制度にあれば可能です」となります。

育児・介護休業法では、原則としてお子さんが1歳になるまで(特別な理由で延長して最長2歳まで)とされています。でも、会社によっては、法律で定められた期間よりも長く、3歳までの育休制度を独自に設けていることがあります。

もしそうであれば、あなたはそれを利用できるわけです。そして、会社が承認してくれたその期間については、社会保険料の免除も3歳まで適用される可能性がある、ということです。

次に、「育休が終わったら、社会保険料の免除も終わりですか?」という疑問ですが、これは「はい、その通りです」。育休が終われば、社会保険料の免除もストップし、職場に復帰する月(正確には、育休が終わった日の翌日が含まれる月)から、また社会保険料の支払い(お給料からの天引き)が始まります。

もし育休から復帰した後、短時間勤務などでお給料が下がった場合は、「育児休業等終了時報酬月額変更届」という書類を提出することで、復帰後のお給料に合わせて社会保険料を再計算してもらう制度があります。これは、将来の年金額を守るための「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」とはまた別の手続きなので、気をつけてくださいね。

このように、育児休業を取れる期間と、社会保険料免除の期間、そして復帰した後の扱いは、それぞれつながりつつも異なるルールがあります。特に、お子さんが3歳までといった長期的なプランを考えている場合は、これらの点をトータルで理解しておくことが大切ですね。

本記事のまとめと覚えておきたい最終チェックリスト

この記事では、育児休業中の社会保険料免除、特にお子さんが3歳になるまでの適用条件や、2025年の法改正についてお話ししてきました。最後に、これだけは押さえておきたい大切なポイントを、チェックリストにしました。

- 育休、どれくらいの期間取れるか確認した? (何よりも会社の就業規則をチェック!)

- 社会保険料免除の基本ルール、分かったかな? (いつからいつまで?どの保険料が?など)

- 「3歳まで免除」がOKになる条件、把握できた? (会社の承認が絶対条件です)

- 申請手続きは会社がやってくれること、知ってた?

- 免除してもらっている間の年金、不利にならないって安心できた? (みなし措置があります)

- 育休が終わった後、社会保険料の支払いがまた始まること、確認した?

- パパの育休でも、同じように免除されるって知ってた?

- 短い期間の育休やボーナスに関する免除ルール(2022年10月からの変更点)もチェックした?

- 2025年4月から始まる育児・介護休業法の改正内容(テレワーク努力義務とか)も、ちょっと気にしてる? (出典:厚生労働省「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」)

このチェックリストを見ながら、ご自身の状況に合わせて必要な情報をもう一度整理・確認してみてくださいね。育児休業と社会保険料免除の制度を上手に使って、心穏やかに子育てに専念できる環境を整えましょう。制度って聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、一つ一つ見ていけばきっと大丈夫ですよ。

この記事が、あなたの「どうしよう?」という疑問を少しでも軽くするお手伝いができたなら、とても嬉しいです。もっと詳しいことや、ご自身の個別のケースについて知りたい場合は、お勤め先の人事担当の方や、社会保険労務士のような専門家の方に相談してみることをお勧めします。

記事のまとめ

- 育休中の社会保険料は条件付きで免除

- 本人・会社負担分ともに免除が適用

- 子が3歳までの免除は会社の規定次第

- 法定育休は原則1歳、最長2歳まで

- 免除期間は育休開始月から終了前月

- 免除申請は会社が手続きを行うもの

- 男性の育休も社会保険料は免除だ

- 免除期間も年金記録は納付扱いとなる

- 短期育休も14日以上なら月単位免除

- 賞与免除は1ヶ月超の育休取得が必要

- 2025年改正で育児期の働き方が変わる

- 育休終了後は保険料の支払いが再開